|

|

LEXIQUE DE LA PEINTURE

B

Bleu

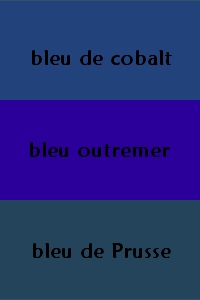

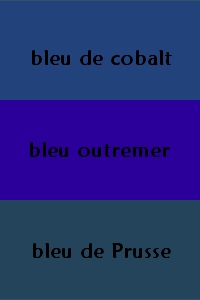

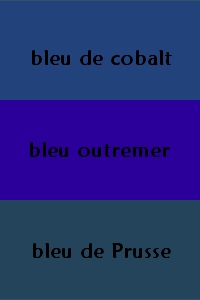

de cobalt : Bleu

de cobalt :

Synonymes : Bleu de Berlin, bleu de Saxe, bleu de Thénard, bleu

hussard.

Pigment inorganique de synthèse qui succède au smalt (aussi

à base de cobalt, mais au pouvoir colorant plus faible) au début

du XIXème siècle. Inaltérable à la lumière,

il présente selon Perego une courbe spectrale avec une remontée

très nette dans le rouge profond, ce qui le rend très sensible

à la qualité de la lumière (modification de l’équilibre

chromatique de l’œuvre et phénomènes de métamérisme).

Bleu plus ou moins profond selon sa teneur en alumine, tirant légèrement

vers le violet, mais moins que le bleu outremer, il est, dispersé

dans un liant, peu lumineux, peu saturé, et assez peu couvrant

(semi-transparent). C’est une couleur siccative, qui peut entraîner

des problèmes accidentels (craquelures, plissements) si elle est

employée sans précaution. Elle reste stable dans les mélanges.

Sources:

Philippe

Ball, Histoire vivante des couleurs. Editions Hazan, 2005.

Mario Brusatin, Histoire des couleurs. Champs, Flammarion, 1996.

Michel Pastoureau, Bleu, histoire d’une couleur. Points, Le Seuil,

2002.

A. Mollard-Desfour, Dictionnaire des mots et expressions de couleur,

le bleu. CNRS

édition, 1998.

Zuppiroli / Bussac, Traité des couleurs, Presses universitaires

romandes, 2003.

François Perego, Dictionnaire des matériaux du peintre.

Editions Belin, 2005. .

Sites à consulter :

pourpre.com

(http://pourpre.com/chroma/dico.php?typ=fiche&ent=cobaltbleu)

dotapea.com

(http://www.dotapea.com/bleusfroids.htm#lebleudecobalt)

Bleu

outremer Bleu

outremer

Tiré du lapis-lazuli et employé depuis le moyen âge

précoce (peintures murales en Afghanistan, en Inde et en Chine,

manuscrits byzantins), il est synthétisé au début

du XIXème siècle par Guimet. Il s’agit d’un

bleu violet ou verdâtre (quand le pigment est très fin) dont

la courbe spectrale remonte nettement dans le rouge profond. La version

de synthèse a rapidement supplanté le pigment minéral,

très cher, pour la fabrication des couleurs, et c’est aujourd’hui

le bleu le plus utilisé dans la peinture.

Associé à un liant pour en faire une couleur, il est très

peu lumineux, moyennement saturé, et assez peu couvrant, mais fixe

à la lumière, très transparent et stable dans les

mélanges. Son pouvoir colorant augmente avec la finesse du broyage.

Très sensible aux variations hygrométriques, il peut, s’il

est utilisé pur, s’altérer rapidement (maladie de

l’outremer).

Sources:

Philippe

Ball, Histoire vivante des couleurs. Editions Hazan, 2005.

Mario Brusatin, Histoire des couleurs. Champs, Flammarion, 1996.

Michel Pastoureau, Bleu, histoire d'une couleur. Points, Le Seuil, 2002.

B. Mollard-Desfour, Dictionnaire des mots et expressions de couleur,

le bleu. CNRS édition, 1998.

Zuppiroli / Bussac, Traité des couleurs, Presses universitaires romandes,

2003. François Perego, Dictionnaire des matériaux du peintre. Editions

Belin, 2005.

Sites à consulter :

pourpre.com

(http://pourpre.com/chroma/dico.php?typ=fiche&ent=outremer)

dotapea.com

(http://www.dotapea.com/outremer.htm)

E

Bleus

de phtalocyanine : Bleus

de phtalocyanine :

Pigments organiques de synthèse apparus vers 1930. Ce sont des

dérivés du cuivre, qui ont des couleurs assez foncées,

très intenses, plus vives que les bleus de Prusse et moins violettes

que les bleus d’outremer, et peuvent prendre des nuances bleu cyan,

bleu turquoise ou bleu paon. Ils possèdent un très grand

pouvoir colorant et une excellente tenue à la lumière.

Dispersés dans l’huile, ils donnent des couleurs fixes à

la lumière, intenses mais très transparentes. Ils sont très

utilisés dans la peinture contemporaine, notamment pour les glacis

et pour nuancer d’autres couleurs (verts et noirs composés).

Sources:

Philippe

Ball, Histoire vivante des couleurs. Editions Hazan, 2005.

Mario Brusatin, Histoire des couleurs. Champs, Flammarion, 1996.

Michel Pastoureau, Bleu, histoire d'une couleur. Points, Le Seuil, 2002.

B. Mollard-Desfour, Dictionnaire des mots et expressions de couleur,

le bleu. CNRS édition, 1998.

Zuppiroli / Bussac, Traité des couleurs, Presses universitaires romandes,

2003. François Perego, Dictionnaire des matériaux du peintre. Editions

Belin, 2005.

Sites

à consulter :

dotapea.com

(http://www.dotapea.com/bleuschauds.htm#lesbleusphtalo)

Bleu

de Prusse Bleu

de Prusse

Le bleu de Prusse est un pigment inorganique de synthèse qui apparaît

au début du XVIIIème siècle. Sa courbe spectrale

présente une très légère remontée dans

le rouge, plus ou moins importante suivant les procédés

de fabrication. D’abord employé dans le domaine de la teinture

des tissus, il obtient rapidement un grand succès auprès

des peintres.

C’est un pigment bleu très foncé, très transparent

mais très siccatif et très colorant, qui se rapproche du

noir quand il est dispersé dans l’huile. Il pâlit à

la lumière, mais retrouve sa teinte à l’obscurité.

Employé en fonds, il peut repousser, c’est-à-dire

transparaître à la longue et, adsorbant les siccatifs, brunir

ou verdir avec le temps. Il est moins employé dans la peinture

depuis le milieu du XXème siècle, peu à peu supplanté

par les bleus de phtalocyanine.

Sources:

Philippe

Ball, Histoire vivante des couleurs. Editions Hazan, 2005.

Mario Brusatin, Histoire des couleurs. Champs, Flammarion, 1996.

Michel Pastoureau, Bleu, histoire d'une couleur. Points, Le Seuil, 2002.

B. Mollard-Desfour, Dictionnaire des mots et expressions de couleur,

le bleu. CNRS édition, 1998.

Zuppiroli / Bussac, Traité des couleurs, Presses universitaires romandes,

2003. François Perego, Dictionnaire des matériaux du peintre. Editions

Belin, 2005.

Sites

à consulter :

pourpre.com

(http://pourpre.com/chroma/dico.php?typ=fiche&ent=prusse)

dotapea.com

(http://www.dotapea.com/bleusfroids.htm#lebleudeprusse)

E

Essence

de térébenthine : Essence

de térébenthine :

Solvant d’origine végétale (pins le plus souvent),

utilisé comme diluant dans la peinture à l’huile.

Elle doit être conservée à l’abri de l’air,

de la lumière et de la chaleur pour lui éviter de graisser

par oxydation.

G

Glacis

: Glacis

:

Procédé qui consiste à appliquer une couche de couleur

transparente, donc laissant passer la lumière, sur une couche de

couleur opaque, généralement plus claire. Le glacis, destiné

à donner de la profondeur et de l’éclat à la

couche picturale, a longtemps été un procédé

incontournable de la peinture à l’huile.

H

Huile

sur toile : Huile

sur toile :

Se dit d’une oeuvre exécutée :

1.

Sur un support de toile enduite (coton, chanvre, mais le plus souvent

lin) tendue sur un châssis.

2. avec des couleurs utilisant de l’huile (huile de noix, huile

d’oeillette, huile de lin, huile de carthame…) comme liant

pour les pigments afin de les fixer entre eux et sur le support de l’oeuvre.

|

|